近日,我校水利建筑工程學院“水利部滴灌節水高效技術研究創新團隊”暨“干旱區滴灌節水兵團科技創新團隊”負責人王振華教授圍繞長期膜下滴灌可持續最新研究成果“Mulched Drip Irrigation: A Promising Practice for Sustainable Agriculture in China’s Arid Region”(膜下滴灌:中國干旱地區可持續農業的實踐應用)在線發表于Nature旗下子刊《npj Sustainable Agriculture》。

膜下滴灌作為兵團創制的綠洲農業重大革命性技術,以顯著的節水控鹽、增產增效特征有力地推動了荒漠與鹽堿地向綠洲良田轉變,從根本上推動了干旱區現代農業的快速發展。當前全疆膜下滴灌面積已超過7000萬畝,并推廣到國內其他省份和中亞、非洲等國家,然而長期規模化推廣應用膜下滴灌是否會導致水鹽失衡,是否影響土壤微生境和質量惡化,膜下滴灌在干旱區能否長期可持續等問題,受到廣泛討論和各方關注。

本文針對上述問題,從2009開始連續15年對6個膜下滴灌應用典型地塊進行定期取樣與長期原位定點觀測,分析測定了土壤鹽分、土壤物理性質、土壤養分、土壤微生物等典型指標,系統研究了長期膜下滴灌棉田土壤生境要素的演變機理與特征趨勢。

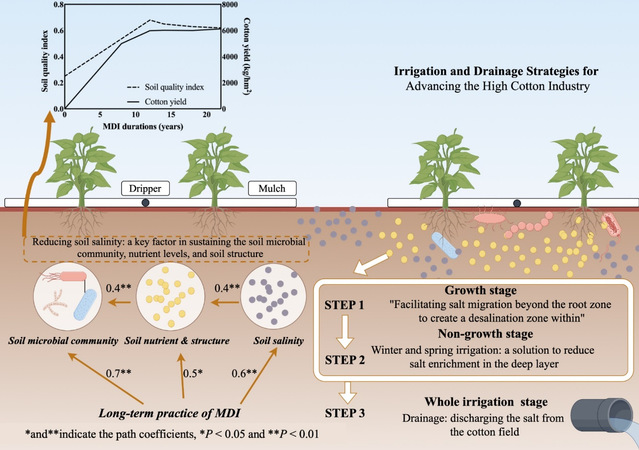

研究發現,膜下滴灌棉田土壤鹽分在生育期向根區外側遷移并于膜間表聚;在非生育期,耕層鹽分整體不斷向深層運移,棉田土壤鹽分儲量逐年下降。與此同時,長期膜下滴灌土壤結構得到顯著改善,耕層團聚體穩定性不斷增強,并促進了土壤微生物群落結構重建與穩定,土壤養分固存能力亦不斷增強,因此,優化長期膜下滴灌制度及灌排結合模式能夠有效形成土壤低鹽區,提升土壤質量和地力,保證棉花持續高產穩產。

本文通過對膜下滴灌長期應用可持續性進行全面和多維度評價,構建了土壤質量綜合評價體系,明確了膜下滴灌棉田膜間鹽分累積是土壤鹽分水平遷移表聚而非次生鹽堿化的結果,證明了膜下滴灌在干旱區持續應用和規模化推廣的可行性,打破了外界對膜下滴灌技術不可持續的質疑與擔憂,對膜下滴灌長期規模化可持續應用及技術創新提供了理論支持,研究結論也為全球干旱區膜下滴灌應用推廣與綠洲農業可持續發展提供了重要理論依據。

《npj Sustainable Agriculture》于2023年創辦,屬于Nature 旗下高質量子刊npj Series的核心期刊,該期刊致力于探討如何通過可行的干預措施,推動全球農業系統向更高產、對環境更友好以及更公平的可持續農業與糧食體系的轉型。期刊編委來自全球十余個國家和地區,依托Nature集團內部編輯團隊的專業實力和出版平臺優勢,著力打造可持續農業領域的國際最高水平學術期刊。

我校水利建筑工程學院王振華教授為第一作者兼通訊作者,四川大學郭立教授為共同通訊作者。該研究獲得多項國家自然科學基金項目資助。

(通訊員:王平書)