近日,我校化學化工學院賈鑫教授團隊在光催化領域TOP期刊取得新進展,研究成果以“Enhanced built-in electric fields in alkali metal-doped C3N5 enable sustainable molecular oxygen activation for water purification”(堿金屬摻雜C3N5中增強的內置電場實現可持續的分子氧活化用于水凈化)為題發表于《Chemical Engineering Journal》(中科院一區,IF=13.4,TOP期刊,DOI:10.1016/j.cej.2025.161236)。

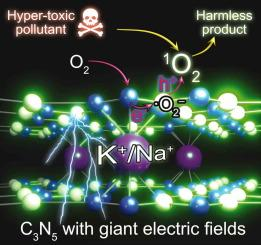

通過分子氧(O2)活化產生的活性氧物種(?O2-,?OH,1O2,和 H2O2)已被證實對水凈化起著至關重要的作用。光催化O2活化作為一種高級氧化處理技術,因具有環境友好、成本低廉以及反應條件溫和等優勢,在水污染處理方面具有廣闊的應用前景。然而,由于緩慢電荷動力學,無金屬聚合物氮化碳對光催化O2活化的性能較低。因此,開發性能優異、穩定的光催化劑,以實現水污染的高效處理是目前光催化研究是重要研究方向。基于此,我校化學化工學院賈鑫教授團隊采用一種簡單的熔鹽策略合成了高晶型氮化碳(HCN)材料。預先采用馬弗爐高溫煅燒制備富氮氮化碳(C3N5),隨后將其與NaCl/KCl混合鹽研磨,再經過高溫處理,最終得到HCN。利用X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、X射線光電子能譜(XPS)和電子順磁共振(EPR)等多種手段,對HCN的化學組成、形貌及結構等進行分析,發現HCN材料的晶相結構從非晶相轉變為晶相,同時實現偶極矩有序排列并自發構筑內置電場的過程。此外,結合HCN降解吡蟲啉、苯酚、噻蟲啉、羅丹明B等水中污染物的降解動力學及密度泛函理論(DFT)計算,探究HCN在污染物降解過程中O2活化產生活性氧物種的歷程。

通過污染物降解實驗表明,HCN在較寬的pH值范圍內具有優異的光催化活化O2性能,在12 min內即可實現吡蟲啉的完全降解,降解速率是原始氮化碳的132倍。即使在惡劣環境條件下,HCN對各種持久性污染物仍表現出卓越的降解活性。通過自由基捕獲實驗證明,空穴(h+)、超氧自由基(?O2-)和單線態氧(1O2)是該降解過程的主要活性物種。另外,DFT計算結果表明,結晶度增強、缺陷氰基接枝和層間K+/Na+摻雜的獨特組合協同增強了內置電場和光生載流子的層間穿梭。此外,HCN中的層間K+/Na+-N3橋位點能夠激活表面相鄰的C和N原子,以加快光催化O2氧化還原反應的決速步驟,進而可持續地產生1O2。

我校化學化工學院副教授楊斌和博士研究生魯立良為論文共同第一作者,通訊作者為化學化工學院賈鑫教授、俄羅斯托木斯克理工大學Raul D. Rodriguez教授和福建農林大學廖光福教授。

(通訊員:張梅)