近日,我校食品學院魏長慶教授團隊在利用脂質代謝組學探究沙棘果油的氧化規律方面取得重要研究進展,研究結果以“Investigation of the oxidation rules and oxidative stability of seabuckthorn fruit oil during storage based on lipidomics and metabolomics”(基于脂質組學和代謝組學研究沙棘果油貯藏期間的氧化規律和氧化穩定性)在國際權威期刊Food Chemistry上發表(中國科學院一區,IF=8.5,TOP期刊)。

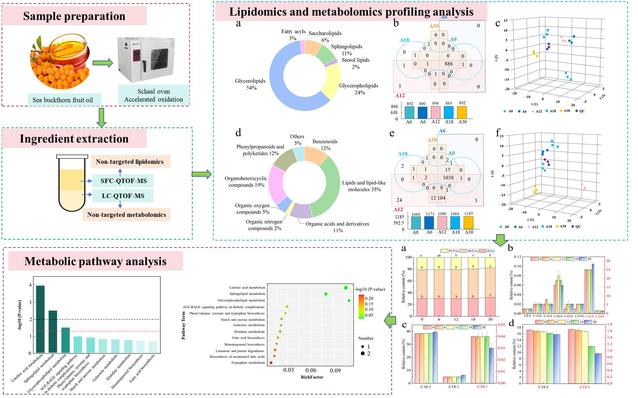

作為一種新興的健康油脂,沙棘果油(SBFO)具有卓越的營養價值,但在貯藏過程會發生氧化,影響其質量。本研究利用SFC-Q-TOF-MS和LC-Q-TOF-MS技術,對經過30天加速儲存的SBFO進行了非靶向脂質組學和代謝組學分析。共鑒定出928種脂質分子,歸為六大類,以及1285種代謝物,歸為八大類。脂質組學分析表明,儲存顯著影響了SBFO的脂質組成。隨著儲存時間的延長,甘油酯類(GLs)、甘油磷脂類(GPs)和鞘脂類(SPs)含量下降,而多酚類(PRs)、氧化甘油三酯(ox-TGs)和氧化脂肪酸(ox-FAs)含量逐漸增加。代謝組學分析顯示,在加速氧化的早期階段,SBFO的代謝主要受鞘脂和甘油磷脂通路的驅動,此階段表現為二十碳氧化物和糖鞘脂的增加,而磷脂和三酰甘油代謝物減少。在加速氧化30天后,亞油酸代謝成為主導通路,表現為脂肪醛、脂肪酸及共軛氧化產物的積累,同時三酰甘油和神經酰胺代謝物減少。富集于亞油酸代謝通路的關鍵氧化產物包括9(S)-HpODE、9,10,13-TriHOME和9,10-DHOME。這些研究結果初步闡明SBFO了的氧化機理,并為沙棘果油在貯藏期間的氧化調控提供了新的數據支撐。

我校食品學院糧油技術研發中心方向負責人魏長慶教授為論文通訊作者,碩士生李亞轉為第一作者。近年來,該團隊致力于新疆特色糧油精準適度加工、風味鑒析與調控、副產物高值化綜合利用等系列的科研與成果轉化,相關成果已發表在Food Hydrocolloids、Food Chemistry等國際知名期刊。研究得到了國家自然科學基金項目、天山英才、九師科技計劃等項目的支持。

(通訊員:魏長慶 郜建銳 鞏芮君)